ハスキューさん!長期優良住宅について教えてほしいんだけど。

良いですよ。何が知りたいですか?私は行政で年間1000件の審査していた経験もあるし、何でも聞いてください。

じゃぁさっそくだけど、この前「住宅会社から長期優良住宅にしますか?」って聞かれたんだけどそもそも長期優良住宅って何?

わかりました。では、一から学んでいきましょう。

そもそも長期優良住宅って?

長期優良住宅制度は、平成21年に国の認定制度としてスタートしました。

日本は、高度経済成長やバブル経済を経験しスクラップアンドビルドによるフロー型の社会が続き、日本の住宅も30年程度で建替えられてきました。その理由は⇩の記事も参考に。

しかし、1997年に京都議定書が採択されると、社会の環境に対する意識が急速に高まっていきます。

そうした中、いままでのフロー型の社会から、「良い建物をつくって、しっかりと手入れをし、長期に大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として制度化されました。

長期優良住宅は、いまでいうSDGs(持続可能な社会)の実現に向けて、耐久性、維持管理容易性、一定の省エネ性能等の技術的基準を定めて、良質な住宅を増やし、100年住める住宅を目指しています。(国は当初200年を目標にしていましたが、さすがに無理に気づき、100年に短縮しました😅)

良い建物を適切に点検をしながら長期間維持管理するといことは、『地球環境にも良く』、『住んでいる人も快適』、『メンテナンス業務の創出』と、社会にとっても良いことずくめです。

そんな長期優良住宅を推進するため、国は税制優遇や補助金などのさまざまな特典をつけています。

まだまだ、国が目標とする普及率までいっていませんが、今後も引き続き推進していくものと考えられます。

認定基準とは

へ~、地球温暖化対策のためにできたんですね。じゃぁ認定を受けるにはどういう建物にすれば良いの?

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」という法律で決められていて、以下の3つの条件と4つの技術的基準を満たすことが必要です。

※リフォームに対しても認定制度がはじまりましたが、認定基準や補助金制度、税制優遇等が新築と違う部分があるため、今回は新築住宅のみを対象とします。

①住宅の床面積を一定以上の規模とすること

住宅の延べ床面積が75㎡以上で、1つの階の床面積(※階段部分を除く)が40㎡以上ということが定められています。

一般的な一戸建て住宅ならば面積支障になることはありませんが、3階建ての狭小住宅の場合、1つの階の面積が40㎡以上にならない場合がありますので、注意が必要です。

また、独立した生活ができる住宅である必要があるため、離れ等で、トイレ、お風呂、キッチンのいずれかがない場合も、長期優良住宅の認定が受けられない可能性もありますので、ご注意ください。

②計画する住宅が良好な景観と居住環境への配慮をすること

景観やまち並みの計画などを、県や市町村が別に定めている場合(法律や条例ではなく努力義務程度な計画)に、それを満たしている必要があります。国が進めて、税金の控除などをする制度ですので、決まり事は満たしていないといけませんので当然です。

③適正な維持保全計画を作成すること

修繕費積立などの資金計画を含めて、30年以上の維持管理計画を作成する必要があります。また、10年以内の定期点検も必要です。

④長期間使える構造および設備とすること(⇐技術的基準)

建物の性能に関する基準です。一戸建て住宅で認定を受けるには以下の4つの技術的基準を満たす必要があります。

1.耐震性

耐震等級2以上の耐震性を確認すること。建築基準法の1.25倍の地震の大きさでの検討や床の強さ、梁の大きさなどのさまざまな検討が必要があります。設計の手間としても、耐震等級2を確認するには、一般的な建物より数十倍の手間がかかります。

特に、この耐震等級2以上を満たすことについて、設計手間も増え金額的にアップすることが多いですが、その家に数十年住むことを考えれば、必要な投資でないかと思います。

2.省エネルギー対策

断熱等性能等級4以上を確認すること。断熱材や窓の性能などを計算して、基準を満たしていなければいけません。

実は、日本の建物は、断熱材や窓の性能などは法律で規制されていません。極端なことを言えば、住宅でも断熱材がなかったり窓がなくても基本的に建てることができます。

そのような事情と気候等も影響し、日本の一般的なアルミサッシの窓は、欧米では犬小屋でも使わないと言われています。地球温暖化対策により、2020年から国も断熱性能の義務化を目指していましたが、小規模工務店が対応できないということから、先延ばしになり、2021年の4月からの断熱性能の説明義務化の予定となりました。

長期優良住宅の断熱基準は、今の時代の最低基準とも言えるレベルですので、長期優良住宅レベルの断熱性能を標準仕様にしているかどうかは信頼できるハウスメーカーや工務店を選ぶ際の一つの判断材料と言えます。

3.劣化対策

劣化対策等級3以上を確認すること。壁の中の柱や土台などの防蟻や防錆処理、小屋裏の換気設備等で、優良な工務店なら当たり前のように行っていることですので、それほど意識することはありません。

また、維持管理をするための点検口を床下・小屋裏に設置し、床下空間として330mm以上確保することが追加条件となっています。

4.維持管理・更新の容易性

維持管理対策等級3以上を確認すること。設備や内装について、簡単に清掃、点検、修繕、更新ができるようにする必要があります。

簡単に点検ができて、配管や設備機器等を直す際には、建物の重要な部分を傷めずにできるようにするということです。

これも、気遣いのある優良な工務店なら当たり前の対応とも言えます。

認定の条件の重要なのは

・耐震性

・省エネルギー対策

です。この2つを満たして、少しの気遣いがあれば認定の仕様にすることができ、①~③の条件を満たせば、あとは費用と相談して認定を受けるだけです。

地震に強い家、断熱性能の高い家をつくって、しっかりと維持管理して長く住んでくれれば、地球環境にも良いし住む人も快適。

そんな家が『長期優良住宅』です。

普及率

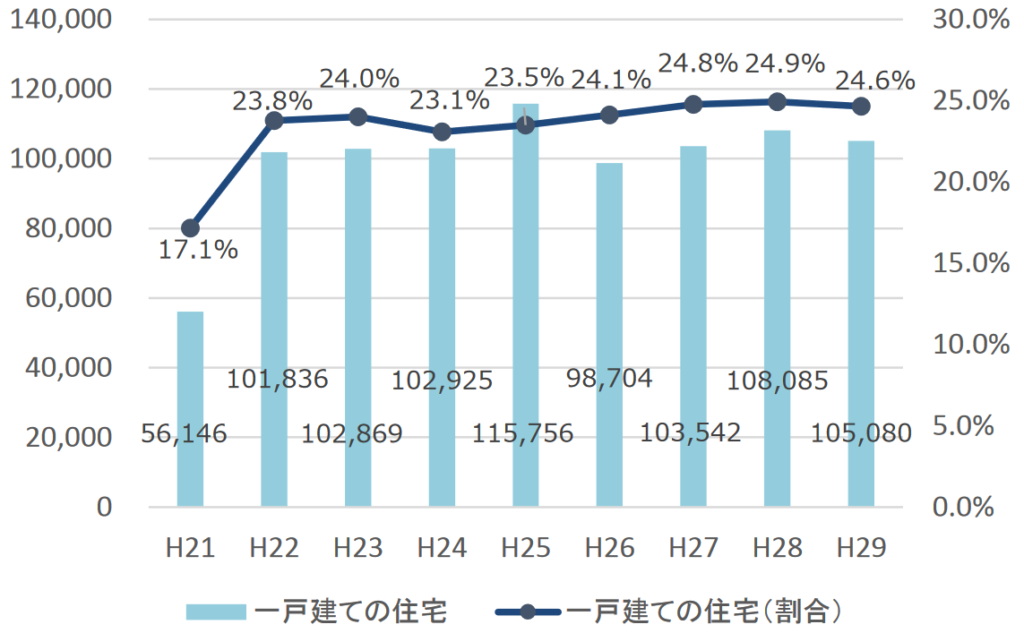

1年間の一戸建ての着工のうち、どれくらいの割合が認定をとっているかをまとめたのが下のグラフです。

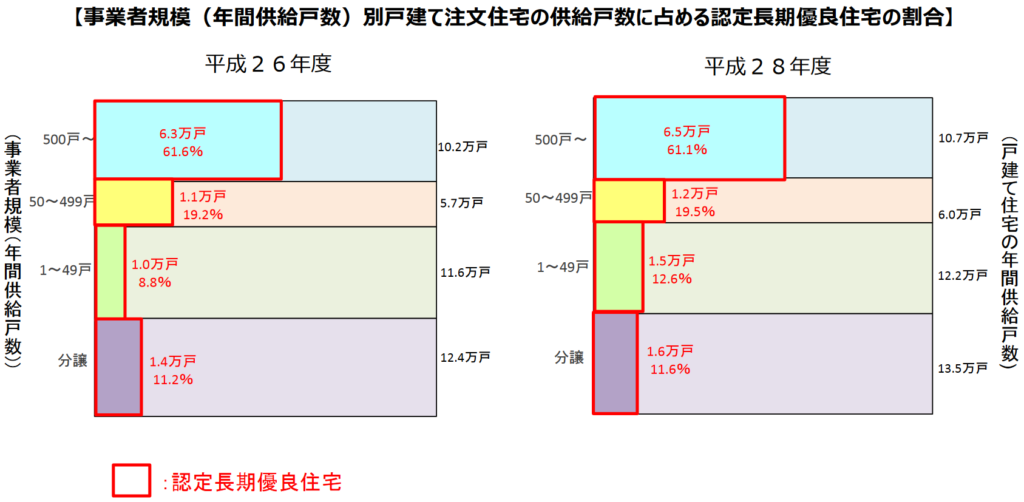

下のグラフは、住宅会社の規模に応じた割合です。

グラフからわかるように、年間着工数500戸以上のハウスメーカーは、認定割合が60%を超えています。それに対して、着工棟数の一番多い、50戸未満の工務店と分譲住宅は、認定割合が10%程度となっています。

これは、大手ハウスメーカーは標準仕様が長期優良住宅になっているのに対して、50戸未満の工務店は、そもそも認定を取得したことがない工務店が多いこと予想されます。

工務店の認定割合については、近年増えているといっても、まだまだ低いため、この数字が高くならないことが、全体の認定割合が24%前後で横ばいになっている理由と言えます。

また分譲住宅については、低コストを売りにしている案件が多くを占めるため、認定割合が低いと考えられます。

長期優良住宅にしている人たちってあんまりいないのね!?じゃぁ私もやめようかしら。

いえいえ、ちょっと待ってください。長期優良住宅にはたくさんメリットがあります。これから説明しますので、判断はそれからにしてください。

4つのメリット

メリットはたくさんありますが、主なもの4つにまとめました。

①夏は涼しく冬は暖かい家に住める

長期優良住宅の断熱性能は、現在の最低レベルとも言えますが、その最低レベルも満たせていない住宅が多くを占めます。大手ハウスメーカーは最高レベルのZEH基準を満たしている住宅も多いですが、そこまでいくと費用も大きくかかりデザインにまで影響する可能性がありますので、国は2030年までの標準化を目指していますが、まだまだ難しいと言えるでしょう。

夏は涼しく冬は暖かい快適な住環境は、省エネにつながり光熱費も下がり、環境負荷も大きく抑えることができます。こどもたちの将来へも負担を減らすことができるのは、最も重要なメリットと言えるでしょう。

日本の断熱性能に関しては、こちら👇をご覧ください。

②地震に強い家に住めて地震保険も安い

日本のどこで起きても不思議でない大地震に備えるには、耐震等級を取った住宅は将来も安心です。日本の建物に関する法律の建築基準法は、最低基準であり、大地震がきた場合、倒壊しないように設計されているだけです。大地震がきてた際に少しでも被害を減らすためには、耐震等級2以上、できれば耐震等級3以上を取得すると良いでしょう。

また、地震保険についても、耐震等級を取ることで割引になります。地震保険を割引くために必要な住宅性能表示制度というものを取る必要もなくなりますので、その分費用を抑えることができます。

地震保険が必要かどうかについては、こちら👇で記事にしています。

③税の優遇や国などの補助金が受けられる

詳しくは後ほど説明しますが、固定資産やローン減税の優遇を受けることができ、国や自治体の補助金が受けられる可能性もあります。

固定資産税については、評価額そのものが上がると言われる方もいますが、断熱仕様や耐震性が固定資産税の評価額には基本的に影響しません。それがわかる図面が固定資産税の評価員(自治体の職員)の手元にはありません。

ただし、固定資産税の評価方法は各自治体によって違いますので、増額の対象としている可能性もあります。気になる方は、市町村の家屋の固定資産税の担当課に確認することをおススメします。

ちなみに、私の住んでいる市は長期優良住宅の認定は固定資産税の評価は影響がしないことを確認しています。しかし、現地調査時に図面を固定資産税の担当課が持っていました。本来は違う目的で申請している図面を勝手に固定資産税の担当課に渡すのは個人情報の保護上NGだと思いますが、そこまでうるさく言うのも面倒くさいですのでやめました。

④資産価値が上がり、中古住宅としての売却がしやすい

資産価値が上がり、中古住宅の流通でも有利になる可能性が高いです。ただし、所有者が変わることにより行政への手続きも必要になりますので、注意も必要です。

安心で快適な家に住めて、税金も安くなるなら長期優良住宅にしても良いかも。でも、お金がかかったりデメリットも多いんじゃないの?

そうですね。デメリットもしっかりと理解する必要がありますので考えていきましょう。

4つのデメリット

①着工前に申請をする必要があり、申請に時間がかかる

まず注意する点として、工事の着手前に申請が必要なことです。私が行政にいた際も、申請時にすでに着工していたことが発覚し、認定ができなかったことがあります。行政によっては、全ての案件を現地確認をしているところもあるようですが、私のいたところは、年間1000件の申請があるため、全てを現地調査することはしていませんでした。

手続き上の申請期間には、審査機関や行政によって違いますが、1週間で認定されるところもあれば1ヵ月以上かかるところもあります。

設計にも、検討項目が増えるため数日から1ヵ月程度かかる可能性もありますので、建築会社を決めてすぐにでも着工して新居に住みたい場合は、注意が必要です。

一般的には、余計にかかる期間は2週間から3週間程度と考えれば良いですが、建築会社や地域によっては2か月以上かかる可能性がありますので、気になる方は一度建築会社にご確認ください。

②設計手数料などの申請のコストが上がる

メリットでも説明したように、様々な検討が増えることになりますので、設計手数料があがります。

また、審査機関や行政への申請手数料も必要になりますので、地域によって違いますが、設計手数料と申請料で10万円から30万円程度は上がるのが一般的です。

③性能の高い材料や仕様とするためコストが上がる

断熱材や窓の性能が上がりますので、材料費として金額が上がります。耐震等級を取るのにも大工さんの手間が増えるため、コストが上がりやすくなります。

ただし、何度も言いますが、断熱性能については長期優良住宅は最低レベルです。確かにもっと安くはできますが、今後のことを考えれば、最低限の必要経費だと思っていただければと思います。

2021年4月からは、長期優良住宅基準レベルを満たしていなければ、『基準を満たしていない』という設計者から建築主への説明が義務化されます。法律的には基準を満たしていなくても問題ありませんが、今後は長期優良住宅基準レベルが標準仕様に進んでいくと考えて良いでしょう。

④小さい工務店では対応できない場合がある

先ほども書きましたが、50戸未満の工務店の取得割合は10%程度です。長期優良住宅に対して否定的な工務店もありますが、そもそも手続きや工事の仕方を知らない工務店もあり、気に入った工務店が、取り扱っていない場合もあり得るので、ご注意ください。

取り扱わない理由は、設計ができないことがほとんどです。工事については、断熱材の性能や耐震性能などを上げることが基本ですので、対応できないということはほぼありえません。よっぽどの職人ガタキで、制度自体に否定的な場合はわかりませんが。。。

どうしてもその工務店で認定を受けたい場合は、別の設計事務所などに相談すれば、設計だけ行ってくれる可能性もありますので、工務店や設計事務所に相談をしてみてください。

メリットとデメリットはわかったわ。

でも、やっぱり費用が気になるんだけど。。。実際にどれくらいお得になるの?

やっぱり、どれくらいお得になるかが一番気になりますよね?では、それぞれの費用とお得度について検証してみましょう。

どれくらいお得なのか

まずは、かかる費用の確認です。

認定にかかる費用

①建物は認定基準が標準仕様になっているが、申請は任意でオプションの場合

約10万円から30万円程度

標準仕様になっているハウスメーカー、工務店も多くあります。その場合、工事費については特段上乗せはありませんので、設計手数料などがかかります。

②標準仕様でない場合

約50万円から100万円程度

標準仕様になっていない場合は、断熱材や筋交いなどの上乗せ分が設計手数料に加えて必要です。

ただし、工務店、HMにより大きく違いますので、検討する場合は、しっかりとヒアリングをしてください。

断熱性能については、標準レベルとなっていくことが予想されるので、それほど大きな上乗せはなくなってくると思います。

税金はどれくらい優遇されるのか?

税金の優遇は、①ローン減税、②登録免許税、③不動産取得税、④固定資産税があります。

詳細は、国土交通省のHPも参考にしてください。

(注意)ここでは、比較検討のために、大まかな考え方を掲載しています。税制も毎年変わりますので、その点をご理解の上お読みください。

それでは、それぞれ見ていきましょう。

①ローン減税

※現時点では、令和3年12月までの制度ですが、対象金額に変動はあるもののずっと延長され続けているため、なくなることはないと思います。

長期優良住宅の場合、控除対象額が1,000万円上乗せになります。

ただし、もともとローン減税の控除対象額が、4,000万円のため、4,000万円以下の場合、ローン減税についてのメリットはありません。

4,000万円以上のローンをした場合は、ローン残高の1%分が13年間(令和3年1月以降入居は10年間:令和2年5月現在)控除されるため、最大で100万円以上のメリットがあります。

まとめると

①4,000万円以下のローンの場合 メリットなし

②4,000万円以上のローンの場合 最大100万円以上のメリット

②登録免許税

登録免許税とは、建物の登記の際に必要な税金です。

一般住宅の場合 課税標準額×床面積×0.15%

長期優良住宅の場合 課税標準額×床面積×0.1%

課税価格標準額とは、都道府県で定められた数字で、東京都の木造住宅の場合95,000円/㎡

例えば、東京都の100㎡の木造住宅の場合

一般住宅の場合 9,5000円×100㎡×0.15%=14,250円

長期優良住宅の場合 9,5000円×100㎡×0.1 %= 9,500円

概ね、5,000円程度のメリットがあります。

③不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に税金で、取得後半年から1年後に納付書が送られてきます。

計算方法は

{(固定資産税評価額)ー1,200万円(※長期優良住宅の場合1,300万円)}×3%

です。

上記式より、固定資産税評価額が、1200万円以下なら長期優良住宅のメリットはありませんが、評価額が1,300万円以上ならば3万円のメリットがあります。

なお、固定資産税の評価額は概ね建築費の5割~6割程度と言われています(正確には引越し後、市町村の調査で決定する。)ので、

6割と仮定すると、

2,000万円×0.6=1200万円なので、

概ね建物価格2,000万円以上の場合は、最大3万のメリットがあると言えます。

④固定資産税

長期優良住宅の場合、住宅に関わる減税特例1/2が、一般住宅の3年間に対して5年間に延長されます。

固定資産税の算出方法は

(固定資産税評価額)×1.4%

です。

固定資産税の評価額が概ね建築費の6割と仮定すると

例えば、建築費2000万円の場合

1,200万円×1.4%=16万8千円

が1年間の固定資産税となります。

一般住宅は3年間、長期優良住宅は5年間、固定資産税が1/2となりますので、

16万8千円×1/2×2年間

=16万8千円

のメリットになります。

メリットの金額は、固定資産税評価額に比例しますので、

例えば、3,000万円の住宅の場合

25万円程度のメリットとなります。

税の優遇のまとめ

地震保険の割引は?

火災保険のオプションである地震保険には、

耐震等級2の場合 30%

耐震等級3の場合 50%

の割引があります。

また、保険料は地域によって大きく違います。

例えば、大地震が発生する可能性が高い東京都や静岡県は、可能性が低いとされている北海道や九州などに比べて3倍以上の保険料になります。

ご自身の保険料は、こちら👇でご確認ください。

三井住友海上HP(地震保険料試算)

保険料ともらえる保険金についてはこちら👇もお読みください。

例えば、建築価格2,000万円の木造住宅(ロ構造)、東京都の場合

地震保険金額を建物1,000万円、家財300万円とすると

基準金額が、1年間50,570円なので

一般住宅 1割引き ⇒ 45,513円(±0円)

長期優良住宅(耐震等級2)3割引き ⇒ 35,399円(-10,174円)

長期優良住宅(耐震等級3)5割引き ⇒ 25,285円(ー20,288円)

となります。仮に30年とすると、等級3の場合60万円以上のメリットになります。

耐震等級3にしたのだから、地震保険に入る必要はない!という考えもあると思いますが、熊本地震のように、震度7に2回も被災することまで法律は、想定していません。想定外のことまで気になる方は、是非地震保険の加入も検討していただければと思います。

地震保険が必要かどうかの記事はこちら👇

光熱水費は?

断熱性能が高いことで、エアコンの電気料金が下がります。

国土交通省が一定の仮定に基づいた検討によると、

一般住宅に比べて、認定基準の住宅の方が、年間15,000円程度安くなるという試算もあります。

ただし、2021年4月の省エネ基準説明義務化により、断熱基準はほとんどの住宅で適合していくと思われます。

そうしたことから、断熱性能も標準的となり、光熱費には差がないと考えます。

補助金は?

国の補助制度で、

地域型住宅グリーン化事業補助金があります。

これは、地域の木材をつかって、地域の流通業者と設計事務所、施工会社がタッグを組んで認められたグループが長期優良住宅を建てた場合、100万円以上の補助金を出しますよ。というものです。

対象の工務店(グループ)はコチラで検索

この補助金は、事業者への支払いになるため、お客様へ還元するかは事業者の判断です。

大手ハウスメーカーは対象外であったり、施工時期の制約もあったりしますので、条件は厳しいですが、対象の工務店を検討している場合は是非活用ください。

お得度のまとめ

①税の優遇

税の優遇を建物金額別に、概ねの金額を一覧にしました。

| 建物価格 | メリット金額 | |||

| 登録免許税 | 不動産取得税 | 固定資産税 | 合計 | |

| 1,500万円 | 5,000円 | 0円 | 126,000円 | 131,000円 |

| 2,000万円 | 5,000円 | 0円 | 168,000円 | 173,000円 |

| 2,500万円 | 5,000円 | 30,000円 | 210,000円 | 245,000円 |

| 3,000万円 | 5,000円 | 30,000円 | 252,000円 | 287,000円 |

| 3,500万円 | 5,000円 | 30,000円 | 294,000円 | 329,000円 |

| 4,000万円 | 5,000円 | 30,000円 | 336,000円 | 371,000円 |

固定資産税の評価額は建築費の6割と仮定していますが、市町村の取り扱い等で大きく変わりますのでと注意ください。

ローン減税については、借入が4,000万円以上の場合は、最大で100万円以上のメリットとなるので、絶対に長期優良住宅とすることをおススメします。

②地震保険

地域によって大きく変動しますが、東京や静岡ならば、30年間で最大60万円以上のメリットとなる可能性があります。

地震保険へ加入する場合は、大きなメリットとなるため、迷っている場合は、保険料を算出して十分な検証をしてください。

③光熱水費

これからは、一般住宅の断熱性能も上がっていくと思われるので、大きな差はなくなると思います。

最後に

長期優良住宅のことについて、どんなものかよくわかったわ。まずは、住宅会社にどれくらいかかるか聞いてみてから検討してみるわね。

生活環境や将来の安全、子どもたちの将来の地球環境を考えれば、今日のことを参考にして、是非、長期優良住宅とすること前向きに検討してください!